ナナフシ卵寄生性セイボウ類の比較生態・比較形態学的研究

ナナフシは擬態の名人として有名ですが,彼女らが産む卵は,実に様々な形をしています.この卵は樹上からばらまかれたり,枝に産み付けられたり,地中に埋められたりと,いろいろな産卵方法が知られています.更に,近年このナナフシ卵の分散に,アリや鳥といった他の生物が関与していることからナナフシとその卵という変わったハビタットの存在が明らかになりました.寄生蜂にもナナフシ卵を専門に利用する種が知られていますが,私は特にナナフシ卵の寄生に特化した二つのハチに着目しました.

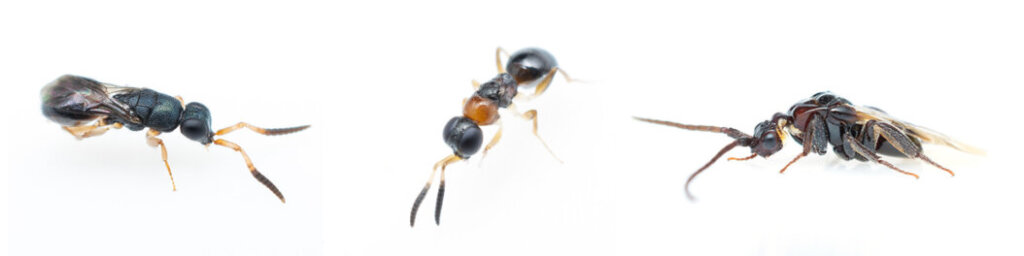

著しく特殊化した姿をButcher & Quicke (2023) は「Once seen, never forgotten」(p. 256)と表した.

写真の蜂,カブトバチ亜科には同じくナナフシ卵に寄生するハチにナナフシヤドリバチ亜科が知られており,お互いに近縁ですがその形は似て非なります.両者の見た目の違いには,寄主となるナナフシ卵の形態や,産卵方法などのナナフシの産卵環境の違いに加え,卵に対するアプローチが異なる可能性が考えられます.しかしながら,これらのハチがかなり稀少で得ることが難しかったため研究がまったく進んでいませんでした.

彼女らが変わった姿を持つに至った理由を知るため,形態を詳しく観察・比較し,また飼育観察することで両者の形態が行動にどう影響しているのかを調べ,ナナフシ卵を利用するための知られざる生態を解き明かそうと頑張っています.

研究業績はこちら

好蟻性ハチ類の分類と生活史の研究

好蟻性ハチ類はアリと関わるうえで一風変わった形態,行動をするものが多いものの,なかなか採集されず,分類学的な検討が滞りがちで,生活史の多くが謎に包まれています.これら好蟻性ハチ類を採集し分類学的問題を解決しつつ,野外や研究室下で行動を観察して生活史の解明を目指しています.日本はもとより,世界を見渡しても専門とする人は少ないので,既知情報の整理と発信も心がけています.

全国のアリ相調査

私はアリが好きです.そんな大好きなアリについて,ときには自ら採集へ赴き,ときには全国各地の愛好家と連携を取り,採集調査や依頼された同定の結果を報告することで,より解像度の高いアリ相を未来へ提供しようと思っています.

日本各地のアリ・ハチ類目録作成

地域の研究機関や愛好家と協力しながら文献情報を付した分布・文献目録の作成をおこなっています.また,それぞれの地域で良質な目録作成に向け,抜けのある普通種や分布上重要な種の分布報告も目録作成に先立っておこなっています.私の報告では,採集した個体は出来る限り専門家へ同定依頼し信頼のできる記録になるよう心がけています.作成した目録や分布報告のほとんどは,万人による円滑な利用のためWeb上で公開しています.

これまでに発表した分布記録,目録はこちら

小笠原諸島の陸上節足動物相の解明

東京から約1,000 km離れた海洋島の小笠原諸島に棲む小型の節足動物は独自の進化を遂げている一方,入植に伴う外来生物の侵入により壊滅的な打撃を受けています.世界的にも興味深い在来生態系が危機に晒されている小笠原では,固有種の保全と外来種の駆除が声高に叫ばれているにも関わらず,どの固有種/外来種がいつどこで何をしている/いたか,世間に共有されていません.分布や生活史といった生物の基礎情報が出版されないことには,外来種の駆除を検討することも,固有種の保全を進めることもできません.この状況を打破するため,各地の研究者と連携し,サンプルの提供を通じて公表しています.

小笠原の生物について出版物として報告したものはこちら